Morir en la cárcel

Paula Vial Reynal

Socia Vial y Asociados Abogados

Profesora de Derecho PUC y Directora del ICP

Hace unos días se realizó el lanzamiento en la Corte Suprema del libro “Morir en prisión. Estudios sobre fallecimientos en cárceles”, de los autores Agustín Walker Martínez, Alicia Alonso, Héctor Benavides y Francisco Molina, que indaga sobre esta realidad en las cárceles chilenas, como uno de los efectos más dramáticos de todo lo que ocurre en el sistema penitenciario del país. Una publicación así es bienvenida, porque se trata de un asunto sobre el que existe escasa información e investigación a pesar de su relevancia. Porque, aunque resulte obvio, no se ingresa a cumplir una pena para morir en el camino como efecto del encierro.

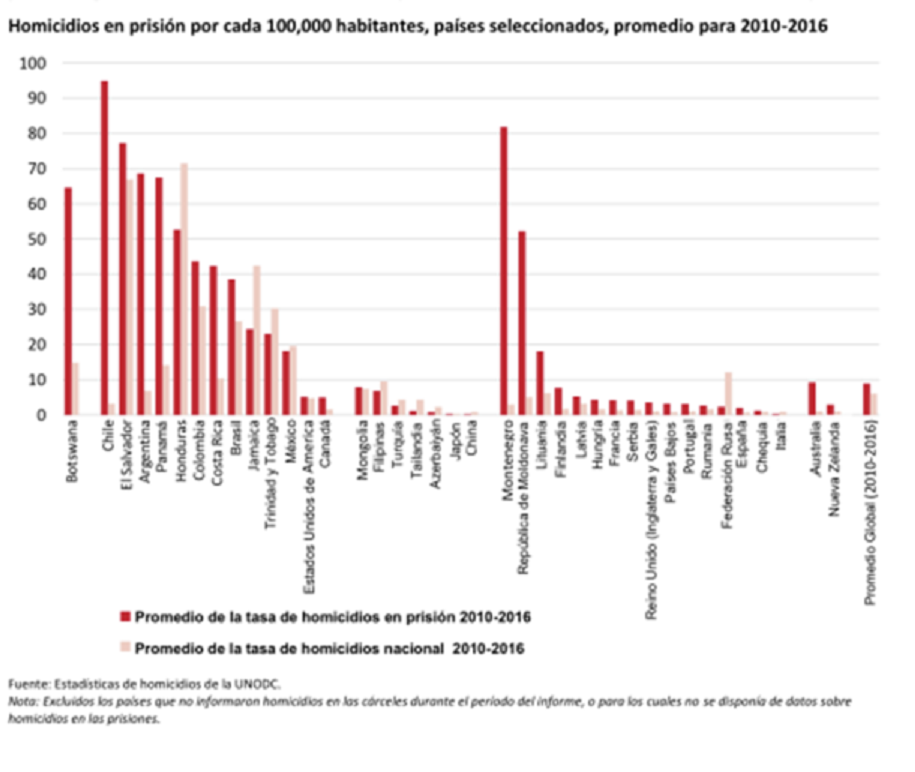

A muchos conmovió en el 2010 la muerte de 81 personas en un incendio en la cárcel de San Miguel, aunque desde aquel infierno han muerto cerca de 1000 internos en las cárceles del país, sin que tengamos conciencia de la permanencia del horror. De acuerdo con cifras y estadísticas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Chile ocupa el dudoso honor de ser el primer país en Latinoamérica en cantidad de muertes en cárceles por cada 100 mil habitantes. Y, más grave aún, uno de los países con mayor diferencia entre la tasa de homicidios en las cárceles y la tasa de homicidios en general.

Fuente UNODC, Estudio Mundial sobre el Homicidio, 2019.

El Ministro de Justicia señaló -con razón- días atrás que el Estado era responsable por las muertes que habían ocurrido en manos de agentes del Estado, refiriéndose a las muertes durante la dictadura, y que, en consecuencia, debía responder por ello. Efectivamente, el Estado debe hacerse responsable de sus excesos, así como de sus déficits, y si las personas condenadas o en prisión preventiva están encerradas por disposición del Estado es este, con todos sus representantes, el garante de su integridad, salud y vida.

La violencia que se vive al interior de las cárceles -violencia institucional que afecta a personas que están a cargo del Estado, aunque estén “pagando” por sus delitos- obliga a revisar urgentemente las condiciones del sistema.

La posición especial de garante del Estado, en relación con las personas privadas de libertad en las cárceles del país, le corresponde a todo el Estado y no solo a Gendarmería de Chile. Le corresponde, entonces, también a los parlamentarios que se encuentran embarcados en una verdadera “Cabalgata punitiva”, como llamó hace poco el profesor José Luis Guzmán Dalbora a la carrera -desatada desde hace tiempo- por aprobar proyectos penales que buscan “endurecer” el sistema penal.

Solo por mencionar algunos, y a pesar de que las modificaciones sustanciales se aprobaron en el 2019, las reformas a la regulación de la libertad condicional sólo se aplican desde hace un par de años por la demora en la aprobación del reglamento respectivo, aun cuando ya se encuentra ad portas de ser aprobado como ley una nueva modificación que vuelve a aumentar los requisitos para poder postular a este beneficio, restringiendo aún más las posibilidades de que sea otorgado, sin que siquiera se haya comenzado a evaluar el funcionamiento de la nueva versión de la ley. Y este sinsentido parece no tener en cuenta que si en el 2018 se concedió a un 74% de quienes postularon a ella, en el 2023 sólo se otorgó a un 9% de quienes se presentaron a este beneficio en el primer semestre o a un 18% en el 2022.

A esto se suman los múltiples proyectos que buscan aumentar las penas, asegurando penas privativas de libertad efectivas como el “ofertón penal”. La nueva ley de delitos económicos que se promociona como la ley que encerrará eficientemente a los delincuentes de cuello blanco, a la que se suman los proyectos que buscan uniformar las penas en su tramo más bajo dejándolas todas en un mínimo de un año o que limitan las posibilidades de optar a penas sustitutivas en libertad, son presentadas como la respuesta a los problemas de seguridad.

Y claro, el problema es que estas modificaciones legales efectivamente no son inocuas y significan -y pueden suponer- un aumento relevante en la cantidad de personas que deberán cumplir penas privativas de libertad. Tal como indicaron los profesores Pilar Larroulet y Javier Wilenmann, quienes simularon el impacto de la posible modificación del tramo inferior de las penas a un año -considerando el promedio de población de los últimos años, concentrado en delitos graves, incluyendo robos y otros delitos violentos-, los resultados serían demoledores, pues la población penal aumentaría en un 30%, principalmente en delitos menores no violentos, como el hurto.

Sin este estímulo, la población privada de libertad ya pasó en este primer semestre de 46 mil a casi 52 mil personas y se espera llegar a los 55 mil hacia fines de año.

Toda la legislación penal que se discute en el congreso en este momento busca justamente aumentar penas, dificultar un sistema progresivo hacia la libertad, o limitar la posibilidad de acceder a penas sustitutivas.

Los mecanismos que se contemplan en el sistema para fiscalizar el respeto a las garantías mínimas de los internos resultan insuficientes; las condiciones de habitabilidad en los recintos penitenciarios son deplorables, sin salud ni posibilidades de rehabilitación; el hacinamiento crece día a día; y la violencia carcelaria aumenta al mismo ritmo, sin que se visibilice esta flagrante violación de los derechos humanos.

¿Cuándo reaccionaremos? ¿Qué se requiere para que pongamos atención a la situación de nuestras cárceles, a los excesos en el uso de la privación de libertad y los excesos que ocurren tras las rejas? ¿Cuál será el número de muertos que nos movilizará para entender que nuestro límite civilizatorio puede estar tras las rejas?